Saviez-vous que les 4 leviers de la motivation sont essentiels dans un pays où les salariés sont parmi les moins engagés d'Europe? Selon une enquête de Gallup, les Français affichent le plus faible taux d'engagement professionnel sur le continent. Plus alarmant encore, l'Observatoire United Heroes révèle que seulement 26% des salariés français sont pleinement investis dans leur travail.

Cette désaffection s'explique notamment par une méconnaissance des principaux leviers motivationnels qui animent vos équipes. En effet, la psychologie de la motivation nous enseigne que l'autonomie, la compétence et le lien à l'autre constituent nos besoins fondamentaux. À ces trois piliers s'ajoute un quatrième facteur déterminant : le sens au travail, considéré comme critère prioritaire de satisfaction pour 43% des salariés.

Que vous soyez manager ou dirigeant, comprendre ces mécanismes psychologiques devient indispensable pour insuffler une nouvelle dynamique dans votre organisation. Dans cet article, nous explorons en profondeur ces quatre leviers motivationnels et vous proposons des stratégies concrètes pour les activer efficacement. Après tout, quand 91% des travailleurs aspirent à être utiles à la société, n'est-il pas temps de repenser votre approche de la motivation?

Image Source: Simundia

L'autonomie représente l'un des piliers fondamentaux parmi les 4 leviers de la motivation au travail. Dans un contexte professionnel où les attentes évoluent rapidement, comprendre et appliquer ce levier devient essentiel pour toute organisation souhaitant stimuler l'engagement de ses collaborateurs.

L'autonomie au travail se définit comme la capacité d'un collaborateur à prendre des décisions concernant son activité professionnelle sans avoir besoin d'une validation systématique de sa hiérarchie. Elle englobe plusieurs dimensions clés qui façonnent l'expérience quotidienne de vos équipes.

En premier lieu, l'autonomie concerne la méthode de travail - la liberté de choisir comment accomplir vos tâches. Ensuite, elle touche à la gestion du temps - la possibilité d'organiser votre journée selon vos priorités. Enfin, elle inclut la prise de décision - l'opportunité de faire des choix pertinents dans votre périmètre d'action.

Cette liberté d'action ne signifie pas absence de cadre. Au contraire, l'autonomie s'exerce idéalement dans un environnement où les objectifs sont clairement définis, mais où le chemin pour les atteindre vous appartient. Ainsi, votre rôle de manager évolue : vous devenez davantage un facilitateur qu'un contrôleur.

Par ailleurs, l'autonomie s'avère particulièrement précieuse dans le contexte actuel du travail hybride. Selon une étude récente, 83% des salariés estiment que l'autonomie est un facteur crucial de leur satisfaction professionnelle. Cette statistique souligne l'importance de ce levier motivationnel dans la rétention des talents.

La théorie de l'autodétermination (TAD), développée par les psychologues Richard Ryan et Edward Deci, place l'autonomie au cœur des besoins psychologiques fondamentaux. Selon cette théorie, trois besoins essentiels doivent être satisfaits pour favoriser la motivation intrinsèque : l'autonomie, la compétence et la relation aux autres.

L'autonomie occupe une place privilégiée dans ce trio, car elle répond à un besoin profond d'autodétermination. En effet, lorsque vous agissez par choix plutôt que par obligation, votre motivation devient intrinsèque - vous accomplissez des tâches pour la satisfaction qu'elles procurent, et non uniquement pour des récompenses externes.

Cette approche psychologique explique pourquoi les environnements de travail contrôlants diminuent souvent l'engagement. À l'inverse, les recherches montrent que les collaborateurs bénéficiant d'autonomie affichent :

Un autre aspect fascinant de l'autonomie comme levier motivationnel réside dans son influence sur le sentiment de responsabilité. Lorsque vous prenez des décisions autonomes, vous vous appropriez davantage les résultats de vos actions - tant les succès que les échecs deviennent des opportunités d'apprentissage.

De plus, l'autonomie stimule ce que les psychologues nomment "l'état de flow" - cette sensation d'immersion totale dans une activité où le temps semble s'écouler différemment. Cet état, particulièrement productif et gratifiant, se manifeste plus facilement lorsque vous contrôlez votre environnement de travail.

Néanmoins, il est important de noter que l'autonomie n'est pas un concept universel. Son application doit être adaptée au profil de chaque collaborateur. Certains s'épanouissent avec une grande liberté, tandis que d'autres préfèrent un cadre plus structuré. La psychologie de la motivation nous enseigne donc que l'autonomie doit être proposée comme une ressource, non imposée comme une obligation.

De nombreuses organisations ont adopté des pratiques innovantes pour renforcer l'autonomie de leurs collaborateurs. Ces exemples concrets illustrent comment ce levier motivationnel peut être mis en œuvre efficacement.

Le modèle ROWE (Results-Only Work Environment) constitue une approche radicale de l'autonomie au travail. Dans ce système, les employés sont évalués uniquement sur leurs résultats, non sur leur présence ou leurs horaires. Des entreprises comme Best Buy ou Gap ont expérimenté ce modèle avec succès, constatant une augmentation de 35% de la productivité et une réduction de 52% du turnover.

L'horaire flexible représente une forme d'autonomie plus accessible. Chez Decathlon, par exemple, les collaborateurs peuvent adapter leurs horaires selon leurs contraintes personnelles, à condition de respecter certaines plages de présence commune. Cette flexibilité a permis d'améliorer l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle de 78% des employés concernés.

L'autonomie dans la prise de décision se manifeste chez Morning Coworking, où les équipes disposent d'un budget qu'elles peuvent allouer librement pour améliorer l'expérience client. Cette responsabilisation a généré une hausse de 41% de la satisfaction client et de 37% de l'engagement des équipes.

Le tableau ci-dessous compare les approches traditionnelles et autonomes en entreprise :

L'autonomie peut également s'exprimer à travers l'aménagement des espaces de travail. La société AXA a transformé ses bureaux en espaces flexibles où chacun choisit son environnement selon ses besoins : zones de concentration, espaces collaboratifs ou salles de créativité. Cette liberté de mouvement a renforcé le sentiment d'autonomie tout en optimisant la productivité selon les tâches à accomplir.

Enfin, mentionnons l'exemple emblématique de Google et ses "20% de temps libre". Cette politique permet aux ingénieurs de consacrer un jour par semaine à des projets personnels. Des innovations majeures comme Gmail ou Google Maps sont nées de cette initiative, démontrant la puissance créative de l'autonomie.

En analysant ces exemples, on constate que l'autonomie fonctionne optimalement lorsqu'elle s'accompagne d'une culture de confiance et de transparence. Les entreprises qui réussissent à implémenter ce levier motivationnel partagent généralement trois caractéristiques : elles définissent clairement les attentes, elles valorisent l'apprentissage par l'erreur, et elles maintiennent une communication ouverte sur les objectifs communs.

En définitive, l'autonomie constitue un puissant levier motivationnel qui répond aux aspirations profondes des collaborateurs tout en servant les intérêts de l'entreprise. Son application judicieuse crée un cercle vertueux où engagement, créativité et performance se renforcent mutuellement.

L'autonomie peut également s'exprimer à travers l'aménagement des espaces de travail. La société AXA a transformé ses bureaux en espaces flexibles où chacun choisit son environnement selon ses besoins : zones de concentration, espaces collaboratifs ou salles de créativité. Cette liberté de mouvement a renforcé le sentiment d'autonomie tout en optimisant la productivité selon les tâches à accomplir.

Enfin, mentionnons l'exemple emblématique de Google et ses "20% de temps libre". Cette politique permet aux ingénieurs de consacrer un jour par semaine à des projets personnels. Des innovations majeures comme Gmail ou Google Maps sont nées de cette initiative, démontrant la puissance créative de l'autonomie.

En analysant ces exemples, on constate que l'autonomie fonctionne optimalement lorsqu'elle s'accompagne d'une culture de confiance et de transparence. Les entreprises qui réussissent à implémenter ce levier motivationnel partagent généralement trois caractéristiques : elles définissent clairement les attentes, elles valorisent l'apprentissage par l'erreur, et elles maintiennent une communication ouverte sur les objectifs communs.

En définitive, l'autonomie constitue un puissant levier motivationnel qui répond aux aspirations profondes des collaborateurs tout en servant les intérêts de l'entreprise. Son application judicieuse crée un cercle vertueux où engagement, créativité et performance se renforcent mutuellement.

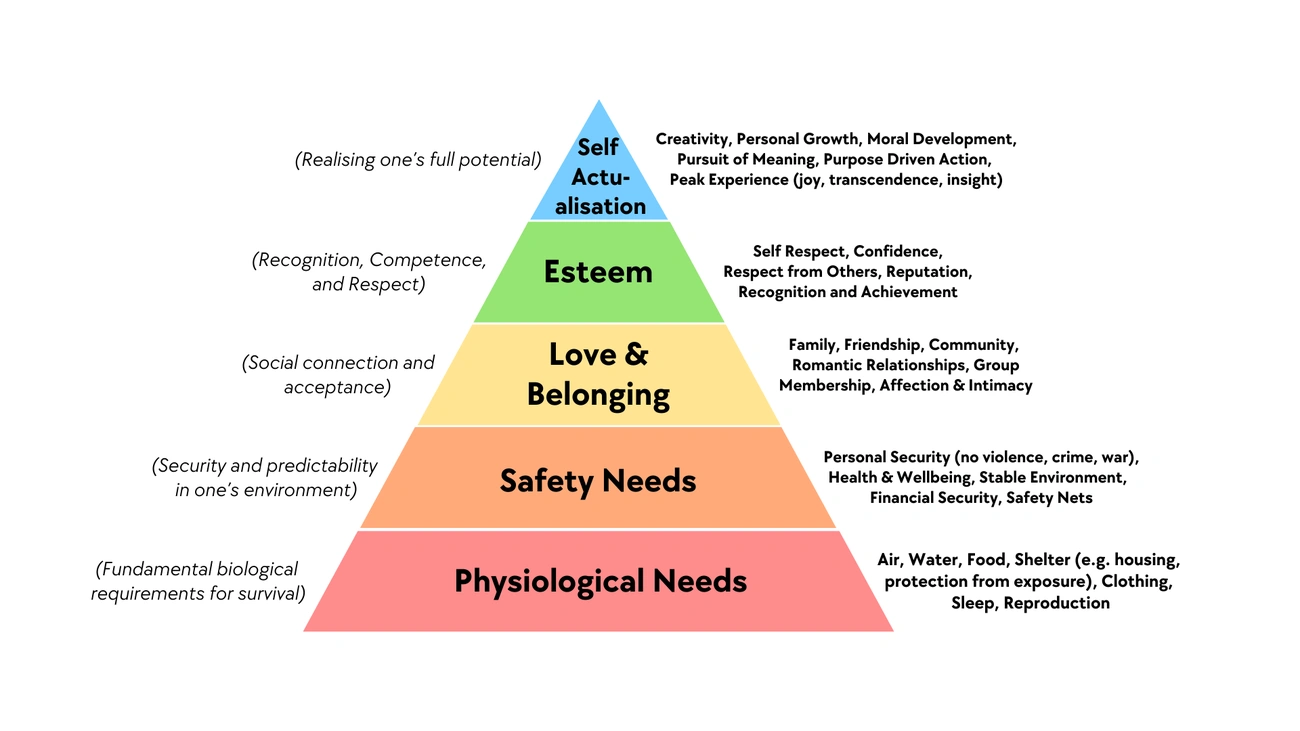

Parmi les 4 leviers de la motivation, la reconnaissance occupe une place centrale dans la pyramide des besoins de Maslow. Ce psychologue américain l'a positionnée au quatrième niveau de sa hiérarchie, juste avant l'accomplissement personnel, soulignant ainsi son caractère fondamental pour l'épanouissement professionnel. En effet, après avoir satisfait les besoins physiologiques, de sécurité et d'appartenance, l'être humain aspire naturellement à être valorisé pour ce qu'il est et ce qu'il accomplit.

La reconnaissance au travail se définit comme l'appréciation positive des compétences, comportements, efforts et résultats obtenus par les collaborateurs. Elle touche aussi bien les institutions publiques que le secteur privé et s'avère essentielle à tous les échelons hiérarchiques [1]. Par ailleurs, son absence est souvent perçue comme un manque d'appréciation qui peut créer une situation de malaise affectant directement la qualité de vie des employés [1].

La reconnaissance au travail se décline principalement sous deux formes complémentaires : formelle et informelle. Ces deux approches, loin d'être opposées, agissent en synergie pour répondre à des besoins différents.

La reconnaissance formelle s'inscrit dans un programme organisé avec des règles précises et des objectifs clairs [2]. Elle est généralement présentée publiquement par un membre de la direction et mise en place pour valoriser les réalisations ayant un fort impact dans l'organisation [3]. Un exemple emblématique est le prix "Just do it" d'Amazon, où les employés reçoivent le trophée Nike Sneaker, symbole de fierté et source de motivation pour leurs collègues [3].

Cette forme de reconnaissance présente plusieurs avantages :

À l'inverse, la reconnaissance informelle est spontanée et non planifiée. Elle est employée pour souligner un comportement ou une réalisation digne de mention au quotidien [2]. Elle peut prendre la forme d'un simple remerciement verbal, d'un mail personnalisé ou d'un déjeuner d'équipe impromptu [3]. Son efficacité repose sur quatre piliers : elle doit être méritée, personnalisée, immédiate et significative [2].

Pour être véritablement efficace, un programme de reconnaissance doit combiner ces deux approches. Ainsi, selon l'étude de World at Work, 85% des entreprises proposent un programme d'ancienneté (formel), mais complètent cette initiative par des actions informelles régulières [4].

L'effet de la reconnaissance sur l'engagement des collaborateurs est considérable et mesurable. Selon les études, les entreprises qui excellent dans la reconnaissance des employés sont 14% plus productives et affichent un turnover réduit de 31% [5]. De même, les salariés engagés grâce à une reconnaissance adéquate augmentent la satisfaction client de 10%, la profitabilité de 22% et la production de 21% [5].

Néanmoins, force est de constater que 54% des salariés estiment que les politiques de reconnaissance mises en place par leur entreprise sont insuffisantes [1]. Plus inquiétant encore, selon une étude Moodwork de 2022, seul un salarié sur quatre estime recevoir de la reconnaissance de la part de son entreprise [6]. Cette carence explique pourquoi 44% des collaborateurs ont déjà démissionné en raison d'un manque de reconnaissance [6].

La psychologie de la motivation nous éclaire sur ce phénomène. En tant que levier motivationnel, la reconnaissance répond à des besoins d'estime fondamentaux identifiés par Maslow. Ces besoins se traduisent par l'acceptation, la reconnaissance et parfois l'admiration des autres, notamment le manager, la direction ou les collègues [7]. Lorsqu'ils sont satisfaits, ils permettent de développer le respect et l'estime de soi, indispensables à l'épanouissement professionnel.

La reconnaissance agit également comme un puissant antidote contre la négativité au travail. En brisant le cycle des perceptions négatives, elle favorise des liens sociaux plus forts entre individus et équipes [8]. De plus, elle renforce le sentiment d'appartenance des employés à l'organisation et leur attachement à ses valeurs, réduisant ainsi le turnover [9].

Créer une véritable culture de reconnaissance nécessite une approche systématique et des actions concrètes à tous les niveaux de l'organisation.

Premièrement, formez vos équipes au feedback constructif. Cette compétence renforce la confiance et la cohésion au sein de l'entreprise [5]. Un processus de feedback bien structuré permet de connaître les positions de chacun, les attentes et les problèmes rencontrés au quotidien [10].

Deuxièmement, diversifiez les formes de reconnaissance pour répondre aux préférences individuelles. Certains apprécient les éloges publics, d'autres préfèrent une reconnaissance plus discrète. D'après l'étude Deloitte "The Practical Magic of Thank You", seuls 18% des employés préfèrent une reconnaissance publique et expansive [11]. Il est donc crucial d'adapter votre approche.

Troisièmement, encouragez la reconnaissance entre pairs. Cette pratique permet aux employés de recevoir des éloges de leurs collègues, souvent plus significatifs car provenant de personnes qui comprennent concrètement leur travail quotidien [4]. Des plateformes numériques peuvent faciliter ce type d'échanges positifs.

Quatrièmement, célébrez aussi bien les efforts que les résultats. Le manager doit veiller à reconnaître les efforts investis, même lorsque les résultats ne sont pas au rendez-vous [1]. Cette reconnaissance maintient la motivation et encourage la persévérance face aux défis.

Pour être efficace, toute forme de reconnaissance doit répondre à quatre critères essentiels :

En tant que manager, votre rôle est déterminant dans l'instauration de cette culture. Une récente étude du cabinet Elan Edelman révèle que les Français font essentiellement confiance à leur patron pour impulser une énergie positive [11]. Deux approches complémentaires s'offrent à vous : accorder davantage d'autonomie à vos collaborateurs (signe de confiance et donc de reconnaissance) et impliquer davantage vos équipes dans les prises de décision stratégiques [11].

En définitive, parmi les 4 leviers de la motivation, la reconnaissance représente un investissement à haut rendement. Bien que souvent négligée dans les priorités managériales, elle constitue pourtant l'un des moyens les plus accessibles et efficaces pour renforcer l'engagement, stimuler la performance et fidéliser vos talents.

Image Source: sur le bon chemin

La quête de sens constitue un puissant moteur parmi les 4 leviers de la motivation, particulièrement déterminant dans un contexte où entre 80 et 95% des travailleurs déclarent rechercher activement du sens dans leur activité professionnelle [12]. Cette aspiration n'est pas anodine : en 2022, 92% des actifs considéraient cette recherche comme une préoccupation majeure [13], au point que 43% d'entre eux envisageaient de quitter leur emploi dans les deux années suivantes pour un poste plus significatif [13].

La théorie de l'autodétermination (TAD), développée par Deci et Ryan, éclaire remarquablement notre compréhension du sens au travail. Cette approche psychologique cherche à répondre à une question fondamentale : "pourquoi faisons-nous ce que nous faisons?" [14]. Elle identifie quatre motivations principales qui nous animent : le plaisir, le sens, la pression interne et la pression externe.

Parmi ces quatre types, seuls le plaisir et le sens conduisent principalement à des conséquences positives comme la performance et le bien-être [14]. Ainsi, contrairement aux pressions externes (rémunération, reconnaissance) qui peuvent générer stress et performance minimale, le sens au travail alimente une motivation intrinsèque durable.

Cette théorie postule également que trois besoins psychologiques fondamentaux doivent être satisfaits pour permettre l'émergence de cette motivation intrinsèque :

Le sens au travail se définit précisément comme "la perception qu'un individu a de la valeur, de la signification et de l'importance de son travail" [15]. Il représente ce sentiment profond que les tâches accomplies sont significatives, qu'elles contribuent à un objectif plus large ou qu'elles s'alignent avec vos valeurs personnelles.

Dans cette perspective, Wrzesniewski et ses collègues ont identifié trois orientations possibles face au travail [15] :

C'est cette dernière orientation qui génère naturellement le plus de sens, car elle permet d'exprimer pleinement vos aspirations et vos valeurs profondes.

La mission de l'entreprise constitue un puissant vecteur de sens lorsqu'elle est correctement définie et partagée. Elle représente le rôle sociétal que l'organisation souhaite jouer volontairement [16]. Cette mission devient alors un étalon pour guider les décisions complexes où les considérations économiques, sociales et environnementales peuvent sembler contradictoires [16].

Pour être véritablement génératrice de sens, une mission d'entreprise doit répondre à deux exigences fondamentales :

L'exemplarité : Les dirigeants doivent démontrer par leurs actions et décisions une cohérence parfaite avec la mission annoncée. Sans cette exemplarité, la mission risque d'être perçue comme insincère, créant un découplage entre discours et actes qui détruit le sens plutôt que de le construire [16].

La déclinaison : La mission doit être concrètement traduite à tous les niveaux de l'organisation. Pour qu'un collaborateur se sente partie prenante d'un projet plus vaste, il est essentiel de rendre tangible comment son travail quotidien contribue à l'atteinte de cette mission [16].

Plusieurs facteurs renforcent l'efficacité d'une mission porteuse de sens :

La mission doit également répondre à une exigence de légitimité : elle doit avoir un sens tant pour la personne qui l'exerce que pour les autres [17]. Cette quête de légitimité explique pourquoi 81% des répondants citent "le besoin de cohérence avec leurs valeurs et convictions personnelles" comme déclencheur principal de leur recherche de sens [13].

Pour activer ce levier motivationnel puissant, plusieurs techniques concrètes peuvent être mises en œuvre :

Plusieurs études démontrent l'efficacité de ces approches. Par exemple, les salariés qui trouvent du sens dans leur travail montrent une satisfaction professionnelle accrue, sont plus motivés et réalisent des performances supérieures [18]. De même, le sentiment d'utilité sociale a été identifié comme un facteur déterminant du bien-être au travail, même dans des métiers peu valorisés socialement comme les aides à domicile ou les personnels de nettoyage [19].

Pour être pleinement efficace, l'activation de ce levier motivationnel doit s'appuyer sur trois piliers complémentaires :

Enfin, la réflexion sur le sens au travail doit rester dynamique. Il est recommandé de prendre régulièrement du recul pour réinterroger la finalité de certaines tâches et, si nécessaire, les remettre en question lorsqu'elles semblent dénuées de sens [18]. Cette démarche réflexive permet d'éviter l'accumulation d'activités sans valeur qui érodent progressivement la motivation intrinsèque.

Image Source: Institut national de santé publique du Québec

Le développement des compétences complète parfaitement les 4 leviers de la motivation en offrant aux collaborateurs les moyens de progresser et d'évoluer tout au long de leur parcours professionnel. Ce levier motivationnel, souvent sous-estimé, constitue pourtant un investissement stratégique aux bénéfices durables tant pour les employés que pour l'organisation.

La psychologie de la motivation établit une relation directe entre l'apprentissage et l'engagement professionnel. Selon la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan, la compétence figure parmi les trois besoins psychologiques fondamentaux qui alimentent notre motivation intrinsèque [20]. C'est en se sentant compétent ou en ayant la possibilité de faire évoluer ses compétences qu'un individu active un puissant levier motivationnel.

Cette quête d'apprentissage est profondément ancrée dans notre nature. Comme le rappelle White, l'individu tend naturellement à développer ses compétences, ce qui le pousse à interagir avec son environnement [20]. Ce processus lui procure une satisfaction intrinsèque liée à l'activité exploratoire elle-même, indépendamment des résultats obtenus.

D'ailleurs, les chiffres confirment cette relation. Lorsque vous encouragez l'apprentissage en entreprise, vous permettez à vos collaborateurs de s'épanouir dans leur travail [21]. Cette sensation de progression génère un cercle vertueux : le collaborateur se sent considéré, prend confiance et devient plus motivé dans ses missions professionnelles.

Les bénéfices de ce levier motivationnel sont mesurables. En améliorant la qualité de vie au travail par le développement des compétences, vous augmentez l'engagement des équipes, ce qui se traduit par une productivité accrue, une meilleure ambiance de travail, une réduction de l'absentéisme et une rétention des talents [21].

Pour activer efficacement ce levier, plusieurs stratégies de formation continue ont démontré leur efficacité.

La formation professionnelle continue représente bien plus qu'une simple obligation légale. Elle constitue un puissant moteur de motivation pour les employés qui se sentent valorisés lorsque leur entreprise investit dans leur avenir [22]. Cet investissement renforce leur sentiment d'appartenance et leur engagement, deux facteurs essentiels de la fidélisation.

Une stratégie de formation efficace doit être définie selon plusieurs horizons temporels :

Le choix des modalités de formation influence également leur impact motivationnel. La formation à distance, via des plateformes numériques, offre une flexibilité appréciable, particulièrement adaptée au contexte actuel du travail hybride [23]. En parallèle, les sessions en présentiel demeurent irremplaçables pour certaines formations techniques et pour créer de la cohésion d'équipe.

Pour maximiser l'effet motivationnel, impliquez les managers dans le suivi de la formation. Ils jouent un rôle crucial pour motiver les collaborateurs à consacrer du temps à leur montée en compétences [24].

La mobilité interne constitue un prolongement naturel du développement des compétences et un levier de motivation particulièrement puissant.

Selon une étude de LinkedIn, les employés restent significativement plus longtemps dans une entreprise lorsqu'ils bénéficient d'opportunités d'évolution professionnelle [25]. Plus précisément, après une année, 87% des employés ont plus de chances de vouloir continuer à travailler dans l'entreprise s'ils ont bénéficié d'une mobilité interne [25].

Ce phénomène s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, la mobilité interne répond à un besoin fondamental d'évolution décrit par Maslow en 1943 [21]. Ensuite, elle permet aux collaborateurs d'étendre leurs connaissances et leurs savoir-faire tout en faisant l'économie des difficultés liées à la recherche d'un nouvel emploi [26].

Pour l'entreprise, les avantages sont tout aussi significatifs : fidélisation des talents, réorganisation efficace des effectifs, limitation du risque sur la sélection des candidats et réduction des coûts de recrutement [26].

Néanmoins, la mobilité interne se heurte parfois à un tabou tenace : le refus des managers de voir partir un membre de leur équipe [27]. C'est pourquoi il incombe aux professionnels RH de combattre cette réticence en sensibilisant les managers à l'importance de l'évolution professionnelle pour la motivation et l'engagement.

En définitive, le développement des compétences, renforcé par une politique de mobilité interne ambitieuse, constitue un levier motivationnel durable aux bénéfices multiples pour l'organisation comme pour les individus qui la composent.

En définitive, ces quatre leviers de motivation représentent des outils puissants pour transformer l'engagement de vos équipes. L'autonomie, la reconnaissance, le sens au travail et le développement des compétences répondent chacun à des besoins psychologiques fondamentaux identifiés par les experts. Leur mise en œuvre cohérente crée un environnement propice à l'épanouissement professionnel et à la performance durable.

Ces leviers fonctionnent particulièrement bien lorsqu'ils sont activés ensemble. Sans aucun doute, un collaborateur qui bénéficie d'autonomie dans ses décisions, qui reçoit une reconnaissance méritée pour ses efforts, qui trouve du sens dans ses missions et qui peut développer ses compétences sera naturellement plus engagé. Les statistiques présentées dans cet article le confirment clairement : productivité accrue, turnover réduit et satisfaction client améliorée.

Certainement, l'application de ces principes demande une transformation progressive de vos pratiques managériales. Cette démarche nécessite patience et persévérance, mais génère des résultats tangibles sur le long terme. Votre rôle de manager évolue ainsi vers celui d'un facilitateur qui crée les conditions favorables à l'émergence de la motivation intrinsèque.

Chaque organisation peut adapter ces leviers selon sa culture et ses spécificités. Ainsi, les petites entreprises comme les grands groupes trouvent bénéfice à personnaliser leur approche motivationnelle. Pour approfondir ces concepts et obtenir un accompagnement personnalisé dans leur mise en œuvre au sein de votre structure, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi afin d'élaborer ensemble une stratégie adaptée à vos enjeux spécifiques.

La motivation reste un processus dynamique qui évolue constamment. Votre vigilance et votre adaptabilité détermineront votre capacité à maintenir un niveau d'engagement élevé dans vos équipes, même face aux défis inattendus. Ces quatre leviers constituent désormais votre boussole pour naviguer avec succès dans un monde professionnel en perpétuelle mutation.

Le stress du permis touche 1 Français sur 2. Découvrez comment transformer cette anxiété en force motrice avec des techniques de gestion du stress, de la préparation physique et mentale jusqu'au jour J.

Le stress chronique peut mener à des problèmes graves de santé. Apprenez à maîtriser vos émotions avec des techniques éprouvées et retrouvez l'équilibre mental et physique essentiel pour votre bien-être. Découvrez notre guide pratique élaboré par des experts en psychologie!

Découvrez votre arme secrète contre le stress : le système parasympathique! Il régule votre rythme cardiaque, réduit la tension artérielle et favorise une digestion optimale et un sommeil réparateur. Apprenez à activer ce mécanisme pour une meilleure santé et bien-être.

Découvrez comment maîtriser la transpiration émotionnelle avec notre guide pratique ! Vous ressentez des sueurs soudaines avant un entretien important ? Apprenez à gérer ce phénomène gênant et reprenez le contrôle de votre quotidien.